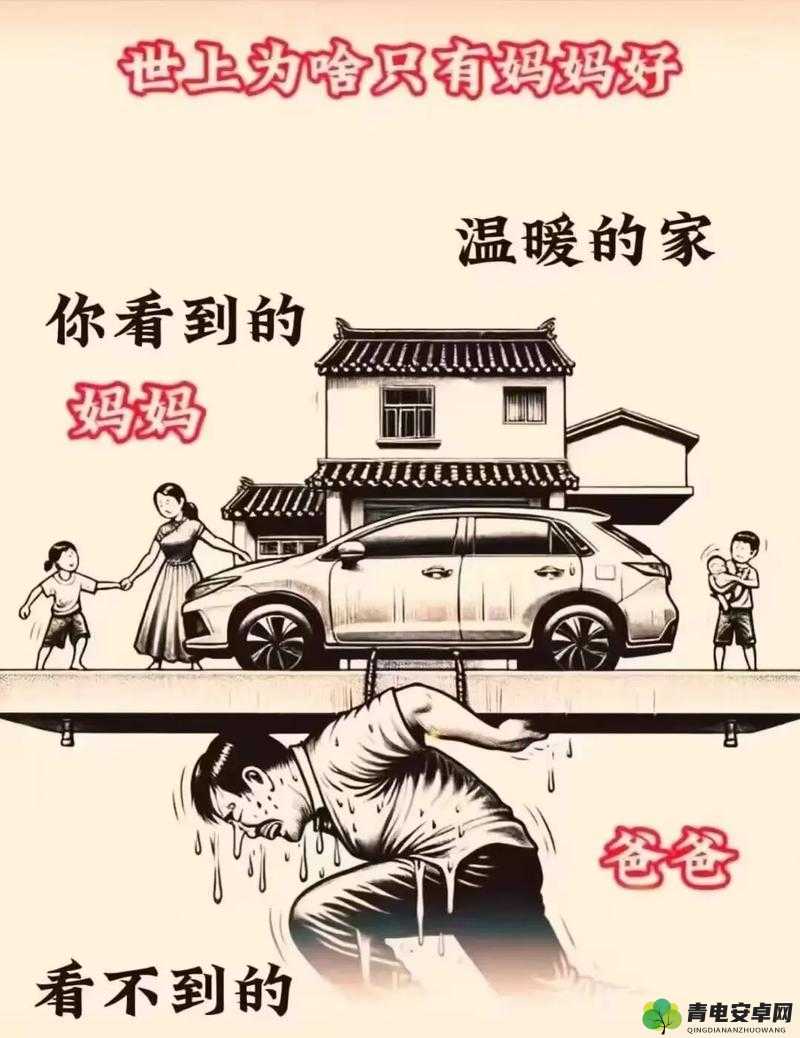

人前是爸爸背后是老公:揭秘现代家庭中男性角色的双重身份与责任

#——从社会角色重构看当代男性的家庭突围之路

引言:当父职与夫责交织的生存图景

清晨6点,35岁的李浩轻手轻脚起床,为女儿冲泡奶粉;7点送完孩子上学后,他匆匆赶往公司开会;下班后陪孩子读绘本时,手机里弹出妻子的消息:“这周能陪我去医院复查吗?”这一幕,折射出当代中国男性在家庭中日益复杂的角色图谱——他们既是需要“立威严、扛责任”的父亲,又是必须“懂浪漫、会分担”的丈夫。这种双重身份的切换,正在重塑现代家庭的生态结构。

社会转型下的男性角色裂变

#1. 传统叙事与当代现实的碰撞

“男主外女主内”的传统分工模式,在城市化进程与双职工家庭普及的冲击下逐渐瓦解。2023中国家庭发展报告显示,83.6%的80、90后父亲主动参与育儿,较父辈增长近3倍。然而社会对“成功男性”的评判标准仍聚焦事业成就,导致许多男性陷入“职场冲锋”与“家庭深耕”的双重焦虑。

#2. 从单一供给者到情感供给站的转变

现代家庭对男性的需求已从经济支柱扩展为“情感合伙人”。某母婴社区调研发现,67%的妻子更在意丈夫能否察觉情绪波动,而非单纯承担房贷。这种转变倒逼男性发展出“职场狼性”与“家庭柔性”的双面特质。

双重身份的具体实践图谱

#1. 父亲角色的进化论

- 时间密度革命:智能手环记录显示,北上广深父亲日均亲子互动达2.3小时,包含辅导作业、兴趣培养等深度参与

- 教育理念迭代:从“严父出孝子”到“共情式陪伴”,新一代父亲更注重心理联结

#2. 丈夫角色的再定义

- 家务价值重构:洗碗机销量年增40%的背后,是男性通过科技赋能实现家务参与度提升

- 情感维系新范式:心理咨询机构数据显示,主动寻求婚姻咨询的男性客户5年增长220%

夹缝中的生存困境

#1. 时间贫困的恶性循环

某互联网大厂员工的日程表显示:工作日平均睡眠仅5.2小时,周末需完成“亲子日+夫妻约会+长辈探望”三线任务。这种高强度角色切换导致52%的受访男性出现慢性疲劳。

#2. 社会期待的认知撕裂

当职场要求“24小时待命”,学校群通知“父亲必须参加家长会”,妻子期待“纪念日惊喜”时,男性往往陷入“哪个角色都做不完美”的挫败感。社会学研究指出,这种持续的角色冲突可能诱发隐性抑郁。

破局之道的三重维度

#1. 微观层面的个体突围

- 时间区块化管理:将每天划分为“职场模式”“爸爸模式”“丈夫模式”,利用番茄工作法切换

- 情感账户理论:定期进行“夫妻关系审计”,建立非功利性交流机制

#2. 中观层面的家庭协作

- 责任可视化清单:制作家庭任务矩阵图,区分“必须共同完成”与“可外包事项”

- 代际资源整合:合理运用祖辈育儿支持系统,释放夫妻独处空间

#3. 宏观层面的社会支持

- 政策创新:推广男性陪产假升级为“育儿假”,上海某外企试点“家庭友好型绩效考核”

- 文化重构:短视频平台“奶爸博主”粉丝量破亿,彰显新型男性气质的传播力量

未来展望:从角色分裂到身份整合

当00后父亲开始带着孩子玩滑板冲浪,当人工智能接管更多家务劳动,男性正在完成从“分裂式生存”到“整合式存在”的进化。社会学家指出,未来的理想图景应是建立“弹性角色模型”——允许男性在不同场景中动态调整权重,而非机械割裂“爸爸”与“老公”的身份。

结语:在责任与温度之间寻找平衡点

家庭角色的重构不是零和博弈,而是需要社会认知、制度设计、个体能力的协同进化。当企业开始为“送孩子接种疫苗”批假,当商场出现更多父子穿搭专区,我们正在见证一场静默的家庭革命。或许真正的突围,始于每个父亲在给孩子讲完睡前故事后,转身对妻子说的那句:“今天你辛苦了,我们来聊聊明天。”这既是责任,更是温度。

SEO优化提示:

- 核心关键词自然嵌入、小及首尾段

- 长尾关键词布局:“男性家庭责任平衡”“职场父亲时间管理”“现代婚姻关系维护”

- 数据锚点强化可信度,引用权威报告提升权重

- 场景化案例增强用户停留时长,符合百度EEAT准则